Sie war die erste Frau, die den „Right Livelihood Award“ (auch bekannt als „Alternativer Nobelpreis“) erhielt.

„In einer Welt, die mit Gewalt und Unehrlichkeit zu kämpfen hat, wird die Weiterentwicklung der Gewaltlosigkeit zu einer der dringendsten Prioritäten.“ (Petra Kelly, 1982) – Diese Aussage hat 2023 seine Aktualität leider nicht verloren!

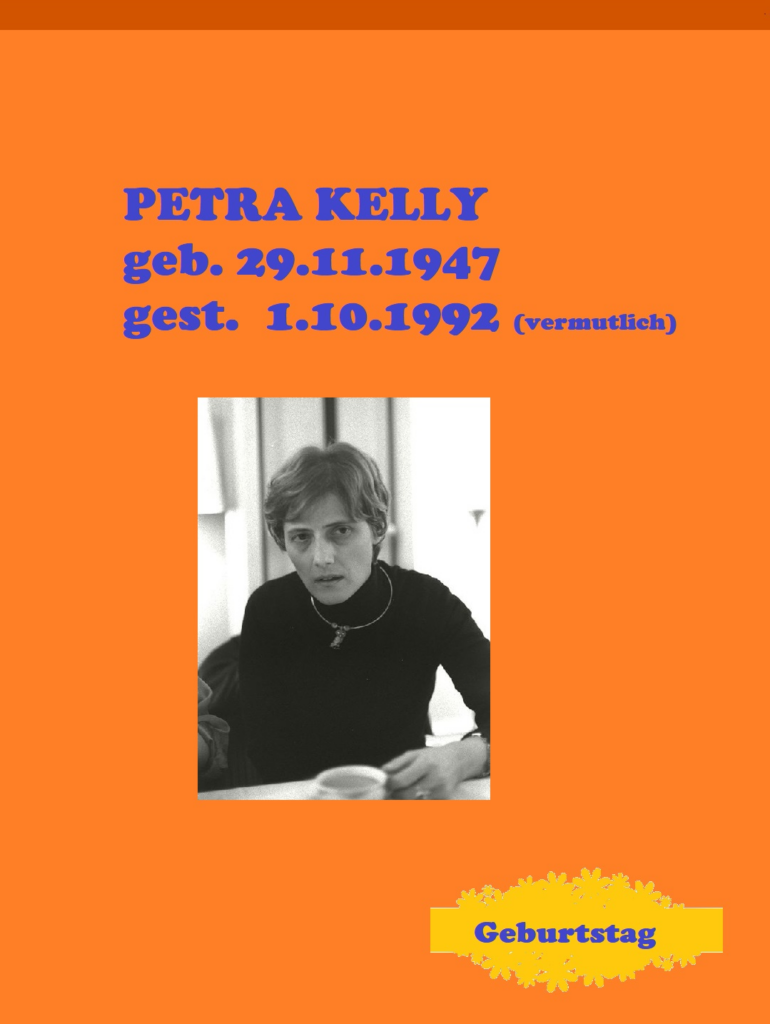

Geboren in Deutschland, ab dem 12. Lebensjahr aufgewachsen in den USA, studierte sie in Washington D.C. „politische Wissenschaften und Weltpolitik“. Daneben engagierte sie sich politisch aktiv, nahm an Friedensdemonstrationen teil, etc. Ihre Vorbilder waren u.a. einerseits „Mahatma Gandhi und Martin Luther King“, andererseits Rosa Luxemburg und Helen Keller“.

Ihr aktives gesellschafts- und parteipolitisches Engagement in Deutschland startete 1972 mit Willy Brandt und seiner Ostpolitik. Sie wurde Mitglied der SPD. Sie engagierte sich in der Friedensbewegung, war „das Gesicht“ der Anti-Atomkraft-Bewegung.

Sie überwarf sich mit dem SPD-Kanzler Helmut Schmidt über die Frage der Stationierung amerikanischer Pershing-Raketen in der BRD. Sie trat 1979 aus der SPD aus.

Heute erinnert man Kelly eigentlich nur noch als Gründungsmitglied der Partei DIE GRÜNEN (1980). Sie übernahm durchgängig Spitzenämter in Partei, Bundes- und EU-Ebene. Ihre Umwelt- und Friedensaktivitäten waren weltumspannend.

Bei der Bundestagswahl 1990 erhielt sie kein Mandat mehr.

Ihre internationalen Aktivitäten gingen aber unverändert weiter – zusammen mit ihrem Lebenspartner (und ehemaligen Fraktionskollegen) Gert Bastian.

Ihr Engagement und die damit verbundenen Anstrengungen, Anfeindungen und Bedrohungen beeinträchtigten Beider physische und psychische Gesundheit.

Warum Gert Bastian Petra Kelly im Schlaf erschoss und danach Selbstmord beging?

Es gibt Vermutungen, aber es bleibt letztlich ungeklärt.

Neben vielem Anderen erinnern zwei Stiftungen an sie:

Sie selbst gründete die Grace P. Kelly Vereinigung e.V. Diese Vereinigung fördert psychosoziale Projekte für krebs- und chronisch kranke Kinder.

Die Petra-Kelly-Stiftung e. V. ist eine parteinahe Stiftung von Bündnis 90/Die Grünen in Bayern. Die Stiftung ist Teil der Heinrich-Böll-Stiftung und soll Kellys Ideen und politische Botschaft weiter tragen.

weiterführende Links (Auswahl):

- Petra Kelly (Right Livelihood Award 1982)

- Petra Karin Kelly (wikipedia)

- Petra Kelly – Politik mit Leidenschaft (Sammlung verschiedener Artikel)

- Petra-Kelly-Stiftung (wikipedia)

- Internationaler Petra-Kelly-Preis (Heinrich-Böll-Stiftung)

Stand: 11.2023