Margaretha Heerdeegens Tochter

MARIA MAGDALENA HEERDEEGEN

Bayern ist seit 1806 Bayerisches Königreich.

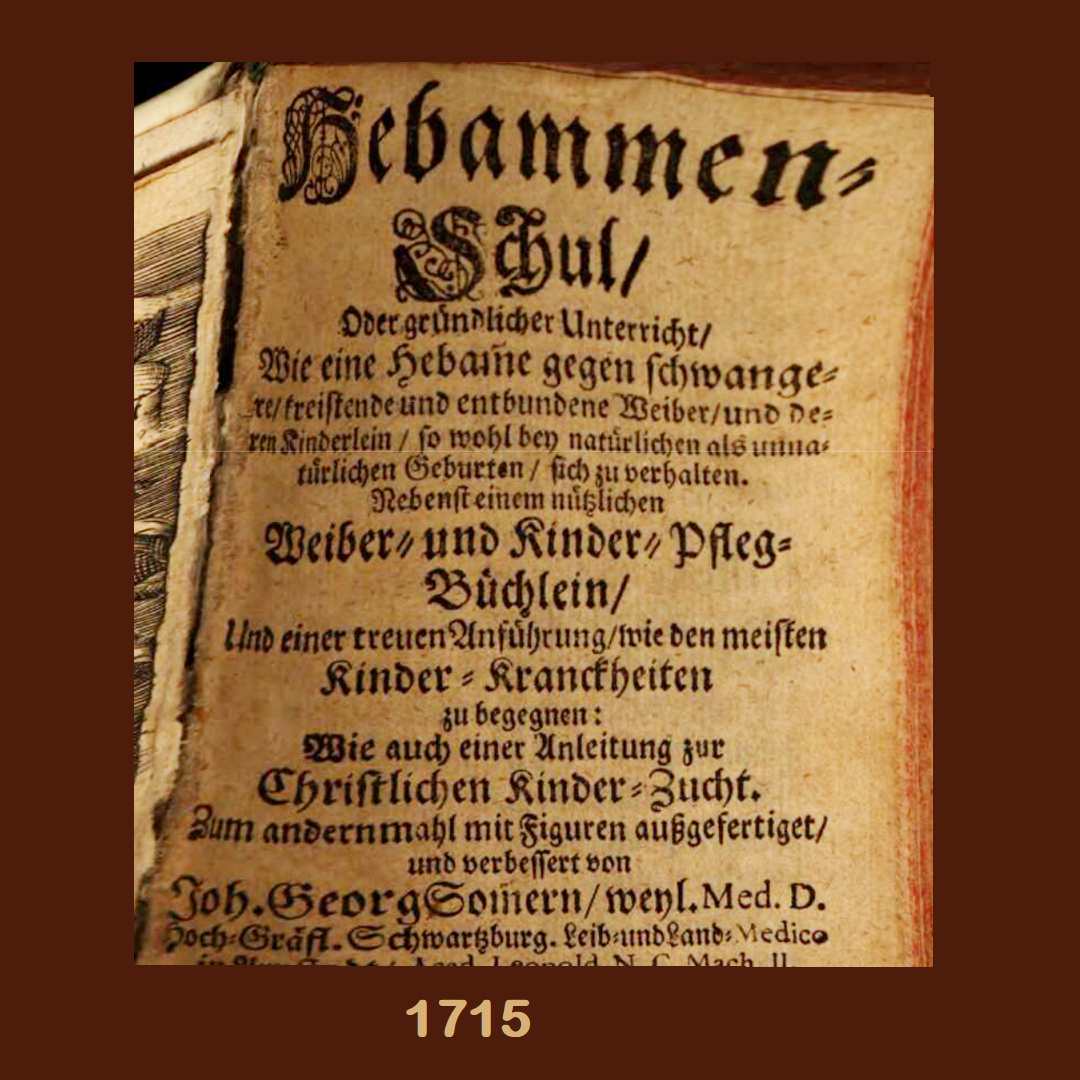

Maria Magdalena macht ihr Ausbildung im Ausland auf der Großherzoglichen Württembergischen Hebammen-Schule.

1810 wird Maria Magdalena Heerdegen von der Stadt Fürth als Hebamme angestellt.

Sie hat ebenfalls wie ihre Eltern medizinisches Interesse. Auch sie lässt sich zur Hebamme ausbilden.

Aber sie wählt eine qualitativ bessere Ausbildung (mit Qualifikation für Risikoschwangerschaften) – im Ausland:

In der Großherzoglichen Württembergischen Hebammen-Schule.

Für ihre hervorragenden Prüfungsergebnisse bekommt sie nur deshalb keinen Preis, weil sie Ausländerin aus dem (seit 1806) königlichen Bayern ist.

Die Stadt Fürth erkennt das ausländische Zeugnis an.

Sie stellt 1810 Maria Magdalena mit dem hier üblichen Amtseid an – nicht ohne den Zusatz

„sich mit dem festgelegten Lohn zu begnügen“,

keine Aufschläge auf Extraleistungen zu verlangen

und arme Frauen möglichst unentgeltlich zu behandeln.

B. Ohm „Geschichte der Frauen in Fürth“, Geschichtsverein Fürth (Bay.), 2021

Zeichnung: 1864 Lehrbuch der Geburtshilfe für Hebammen (Tab.10/1)