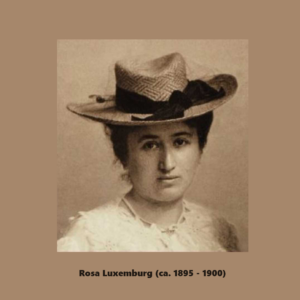

5.03.1871 – 15.01.1919 (ermordet)

Sie schrieb: „Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden.“ (1922)

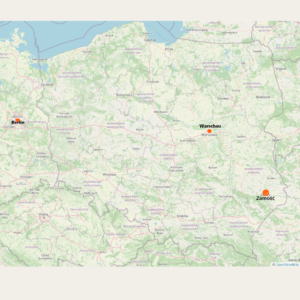

Sie wird in der Kleinstadt Zamość im russisch besetzten Polen als Tochter eines jüdischen Holzhändlers geboren. – Allein dieser eine Satz reicht für ein Buch!

Die Familie zieht nach Warschau. R.L. besucht und beendet dort ein Gymnasium, eigentlich nur für russische Beamtentöchter gedacht, mit Bestnoten. Schon während der Schulzeit engagiert sie sich (im Untergrund) bei der marxistischen Partei „Proletariat“. Sie fliegen auf und Rosa flieht in die Schweiz.

Sie studiert ab 1889 an der Uni Zürich, an der Frauen gleichberechtigten Zugang haben: breit von Botanik bis hin zu Volkswirtschaft. 1897 Promotion „Polens industrielle Entwicklung“.

1893 gründet sie mit Freunden die Pariser Exilzeitung „Arbeitersache“. Ihr Ziel: der internationale Klassenkampf aller Arbeiter, gemeinsam und unabhängig von nationaler Zugehörigkeit. Kein polnischer Nationalstaat!

Sie möchte sich auch im deutsch besetzten Teil Polens engagieren. U.a. deshalb geht sie eine Scheinehe ein (19.04.1898), um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen.

Sie engagiert sich sofort in der SPD. Sie erringt große Erfolge. Es gibt aber auch harte Auseinandersetzungen innerhalb der Partei mit Leuten, die den „Marsch durch die Institutionen“ der „proletarischen Revolution“ vorziehen.

Mit ihrem jahrelangen, vielfältigen Engagement ist sie erfolgreich, bekannt, verhasst. So ist sie oft massiven Vorwürfen ausgesetzt, Angriffe gegen sie als Frau und Jüdin inbegriffen.

1907 lehrt sie als Dozentin für Wirtschaftsgeschichte und Nationalökonomie an der SPD‑Parteischule in Berlin.

1913 organisiert sie Demonstrationen und ruft zu Kriegsdienst- und Befehlsverweigerung auf.

Als 1914 die SPD‑Reichstagsfraktion einstimmig für die Aufnahme der ersten Kriegskredite stimmt, führt das letztlich 1916 zur Gründung der reichsweiten „Spartakusgruppe“.

31.12. 1918/1.01.1919 Gründung der KPD durch Spartakisten und Gleichgesinnten.

Die „Antibolschewistische Liga“ rief zur Ermordung der Spartakisten auf, speziell R. L. und K. Liebknecht. Die „Wilmersdorfer Bürgerwehr“ (Berlin) ermordete sie brutal – öffentlich deklariert als Lynchmord einer anonymen Menge.

Weiterführende Links:

- Rosa-Luxemburg-Stiftung (Themenseite)

- Rosa Luxemburg (wikipedia)

- Rosa Luxemburg (fembio)

- So skrupellos gingen ihre Mörder vor (geo)

- Rosa Luxemburg: ein „Adler“ unter Hühnern (mdr, 05.03.2021)

- Rosa Luxemburg – die große Ruhestörerin (SZ, 14.01.2019)

- Vor 100 Jahren: Rosa Luxemburg wird ermordet (DW, 14.01.2019)

- Luxemburg, Rosa (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

Interne Links:

Stand: 04.2024